중국 독점이 흔들린다: 희토류 공급망에 생긴 균열

이 포스팅에서는 최근 변화하는 세계 희토류 시장과 한국이 취해야 할 방향성에 대해 이야기해보려고 합니다. 스마트폰부터 전기차까지 현대 기술의 핵심 원료인 희토류의 공급망이 어떻게 재편되고 있는지 쉽게 풀어보았어요.

1. 중국의 희토류 독점 약화 현상

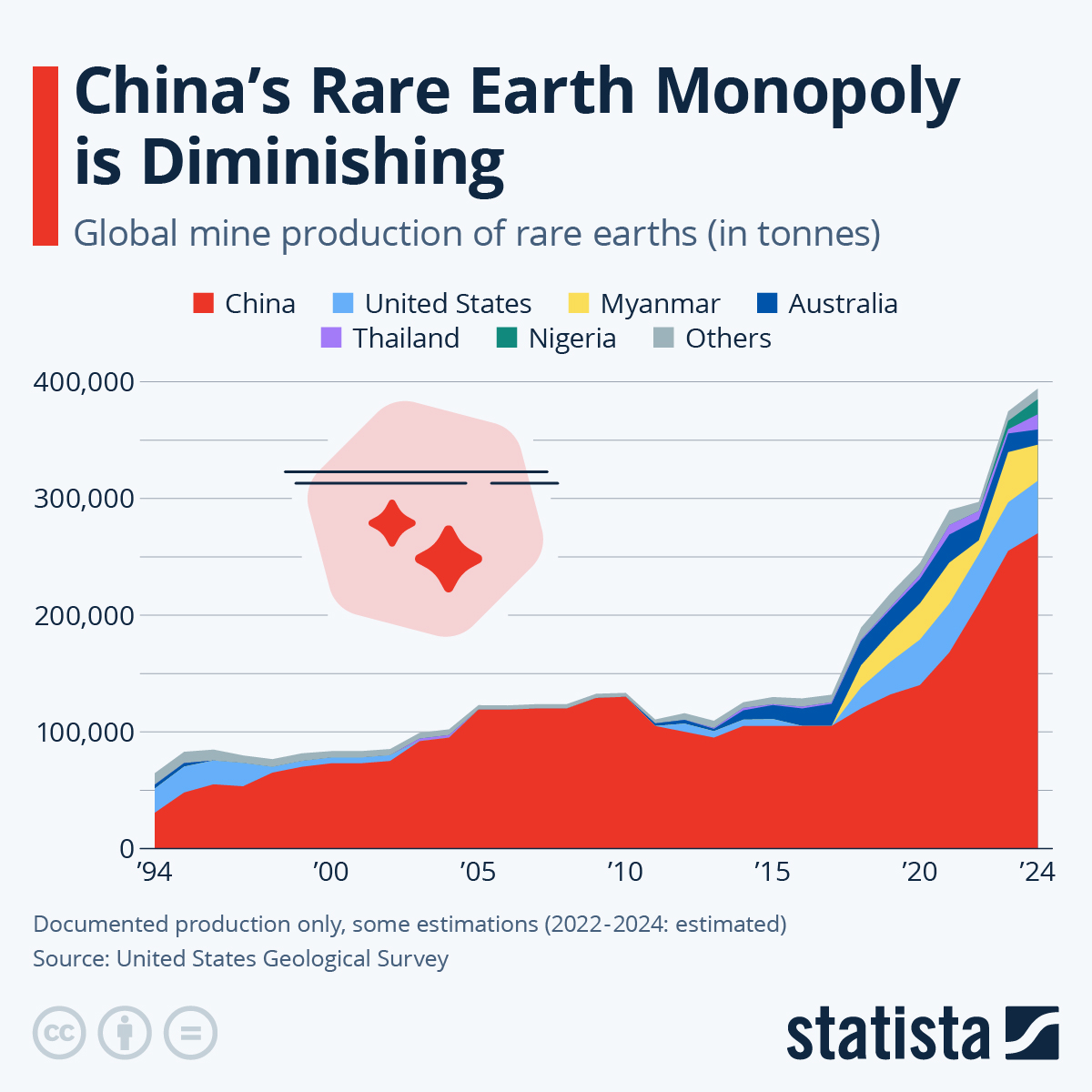

첫 번째 그래프는 1994년부터 2024년까지 세계 희토류 채굴 생산량을 보여주고 있어요. 이 자료를 보면 중국의 희토류 시장 장악력이 어떻게 변화했는지 명확하게 알 수 있습니다.

1994년부터 2010년까지는 중국이 세계 희토류 생산을 거의 혼자서 담당했어요. 연간 약 10만 톤의 생산량 중 대부분을 중국이 차지했고, 다른 나라들은 거의 생산하지 못했죠. 중국이 희토류 시장을 사실상 장악하고 있었던 시기였어요.

하지만 2010년을 기점으로 시장에 변화가 생겼어요. 다른 나라들도 희토류 생산을 늘리기 시작했고, 특히 2020년 이후에는 전 세계 생산량이 15만 톤에서 2024년에는 거의 40만 톤까지 급증했습니다. 미국, 미얀마, 호주, 태국, 나이지리아 같은 나라들이 생산량을 크게 늘렸어요.

이런 변화에도 불구하고 중국은 여전히 강세를 보이고 있어요. 미국 지질조사국 자료를 보면 2024년에도 세계 생산량의 약 70%를 중국이 차지하고 있다고 해요.

2. 미국의 중국 희토류 수입 의존 상황

두 번째 그래프를 보면 미국이 중국 희토류에 얼마나 의존하고 있는지 알 수 있어요. 데이터에 따르면:

- 미국 희토류 수입의 70%가 중국에서 들어와요

- 그 다음으로는 말레이시아(13%), 일본(6%), 에스토니아(5%)에서 수입해요

- 특히 스칸듐과 이트륨은 미국이 100% 수입에 의존하고 있어요

- 란타나이드라는 희토류 원소들은 미국 소비량의 80%를 외국에서 수입해야 해요

최근 관세 문제로 중국이 7개 희토류 원소(사마륨, 가돌리늄, 터븀, 디스프로슘, 루테튬, 스칸듐, 이트륨)에 대한 수출 규제를 강화했다고 해요. 이 원소들은 전기차, 반도체, 군사 장비 등 첨단 제품에 꼭 필요한 재료예요.

미국은 2020년부터 2023년까지 이트륨 화합물 수입의 93%를 중국에서 가져왔어요. 그런데 2024년에는 미국의 희토류 수입 의존도가 2020년 100%에서 80%로 줄었는데, 이는 미국 내에서 희토류 생산을 늘린 덕분이에요.

3. 세계 희토류 매장량은 어디에 있을까

여섯 번째 이미지는 2024년 기준 세계 희토류 매장량 Top 10 국가를 보여주고 있어요. 중국이 4,400만 톤의 희토류 산화물로 1위를 차지하고 있으며, 이는 전 세계 알려진 매장량(90+ 백만 톤)의 거의 절반이나 돼요.

브라질(2,100만 톤), 인도(690만 톤), 호주(570만 톤)가 그 뒤를 이어요. 미국은 190만 톤으로 7위인데, 이는 미국 내 생산만으로는 한계가 있다는 것을 보여주는 수치예요.

그러나 중국이 미국과의 무역 갈등 속에서 중요 광물과 자석에 대한 새로운 수출 규제를 도입했다고 해요. 이로 인해 수출업자들은 상무부에 특별 허가를 받아야 하며, 이 과정이 오래 걸려 물량 확보가 어려워질 수 있다고 해요.

4. 한국은 어떻게 대응해야 할까

저는 한국이 세계 4위의 희토류 소비국이면서도 자체 매장량이 거의 없어 수입에 크게 의존한다는 점이 항상 걱정이었어요. 특히 우리나라 주력 산업인 반도체, 디스플레이, 전기차 배터리는 모두 희토류가 꼭 필요한 제품들이죠.

중국의 희토류 시장 점유율이 줄고 있지만, 아직도 생산과 가공 기술에서는 다른 나라들보다 앞서 있어요. 이런 불안정한 상황에서 한국은 다음과 같은 전략이 필요하다고 생각해요:

- 호주, 베트남, 미얀마 등 여러 나라와의 희토류 협력 강화하기

- 중요한 희토류 원소를 국가에서 미리 확보해두기

- 폐전자제품과 배터리에서 희토류를 다시 뽑아내는 기술 개발하기

- 희토류를 덜 쓰거나 아예 안 써도 되는 대체 소재 연구하기

- 희토류 가공 기술을 우리나라에서 개발하기

우리나라는 원자재보다는 이를 활용하는 기술에 강점이 있지만, 가공 분야에서 외국에 너무 의존하고 있어 공급망이 취약해요. 전기차와 신재생 에너지 산업이 커지면서 네오디뮴, 디스프로슘 같은 원소들의 수요가 더 늘어날 텐데, 이에 대한 장기 전략이 꼭 필요해요.

우즈베키스탄, 그린란드, 브라질 같은 새로운 희토류 생산국과 협력하면서 한국은 다양한 공급처를 확보하고 첨단 산업 경쟁력도 유지하는 방법을 찾아야 할 때라고 봐요.

미국과 중국 사이의 무역 갈등이 계속되는 상황에서, 한국은 우리만의 기술력과 외교적 유연성을 살려 희토류 공급망의 변화 속에서 새로운 기회를 찾을 수 있을 거예요. 국가 차원의 장기적인 희토류 전략이 어느 때보다 중요한 시점이라고 생각합니다.

'숫자 너머' 카테고리의 다른 글

| 예술은 대중을 잃었는가 : 미술관 관람율 6%의 의미 (1) | 2025.04.16 |

|---|---|

| 글로벌 불안 지표 분석 : 돈 걱정 없는 나라가 있을까? (4) | 2025.04.15 |

| Re-Vinyled : 돌아온 것이 아니라 달라진 것이다 (3) | 2025.04.13 |

| AI 시대, 데이터센터가 바꾸는 에너지 지형도 (4) | 2025.04.12 |

| 도시 지출은 늘었지만, 지갑은 왜 더 얇아졌을까? (1) | 2025.04.11 |